第20回耳鼻咽喉科短期滞在手術研究会で発表しました動画の編集版、および概要です。

『想定外の治癒機転を避ける下鼻甲介手術〜エンプティノーズ症候群(empty nose syndrome)発症を防ぐために〜』

エンプティノーズ症候群にご興味のある方はぜひご覧ください。

※専門的な内容となります。また、手術中の映像が流れる場面もありますので、閲覧の際はご注意ください。

YouTubeで閲覧する場合はこちらから

以下は動画の内容の概要です

想定外の治癒機転を避ける下鼻甲介手術 ーエンプティノーズシンドローム発症を防ぐために ―

本日は、「想定外の治癒機転を避ける下鼻甲介手術 ― エンプティノーズシンドローム発症を防ぐために ―」というテーマでお話しします。

エンプティノーズシンドローム(ENS)とは

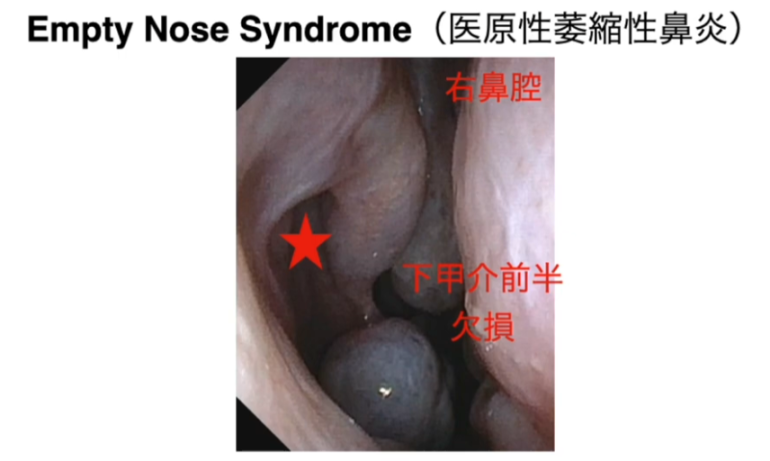

こちらは、ENSを発症した右鼻腔の画像です。右の下鼻甲介の前半が欠損しています。

ENS(Empty Nose Syndrome)は、鼻副鼻腔手術、特に下鼻甲介切除術に伴うまれな合併症であり、発症率はおおむね 2〜20% と報告されています。

- 主な症状は、

- ・鼻閉感(鼻が詰まったような感覚)

- ・息苦しさ

- ・鼻内の灼熱感

- ・鼻の乾燥感

- ・鼻内の気流感低下

などです。

病態の解明はまだ十分ではありませんが、鼻甲介の構造変化による気流動態の異常、鼻粘膜の機能障害、そして神経感覚の低下などが関与すると考えられています。

術者が意図して行った結果ではありませんが、このような状態を防ぐにはどうすればよいのでしょうか。

ENSの病態と気流動態 ― コアンダ効果

ENSの病態に関わる「気流」についてまず説明します。

ENSを発症した鼻に対して行う症状改善術の前後で、計算流体力学(CFD)解析を行った報告があります。

術後では、丸みを帯びたインプラント表面に沿って気流が流れるようになり、コアンダ効果(Coanda effect) によって、本来の鼻甲介表面に見られる流れの特性が回復する可能性が示唆されています。

コアンダ効果とは、流体(空気や水)が曲面に当たると、その曲面に沿って流れる現象のことです。

つまり、鼻腔内では空気のジェット気流が下鼻甲介の曲面に沿って流れることで、正常な気流感が維持されます。

ENSを発症すると、下鼻甲介の一部が欠損するため、このコアンダ効果が低下、あるいは消失し、異常な気流動態を生じることが、症状の一因になると考えられます。

粘膜および神経感覚の変化 ― TRPM8の関与

次に、粘膜および神経感覚の面から見てみます。

鼻粘膜には、冷刺激やメントールで活性化される温度受容体TRPM8が多く分布しています。

吸気ジェット気流により鼻粘膜の温度がわずかに下がると、TRPM8が活性化され、三叉神経を介して中枢に信号が伝わります。

これにより「鼻が通る感覚」が生じ、さらに呼吸筋にも遠心性に作用し、吸気時間や努力量といった呼吸の仕方にも関与します。

下鼻甲介切除後に鼻腔表面積が減少すると、TRPM8受容体の数が減少し、また局所的な神経損傷も起こります。

その結果、吸気ジェット気流が失われ、鼻粘膜温度が下がらず、TRPM8活性が低下します。

これが鼻内灼熱感、鼻閉感、呼吸の調整機能低下など、ENSの特徴的症状につながると考えられています。

ENSの予防 ― 下鼻甲介の可及的温存

ENSを予防するためには、構造変化によって気流を大きく乱さないようにすること、

そして粘膜表面積を過度に減少させてTRPM8数を減らさないようにすることが重要です。

したがって、下鼻甲介の可及的温存が極めて重要です。

少なくとも 下鼻甲介の50%以上を温存することを推奨する報告もあります。

その報告によると、適切な術式を選択することでENS型の合併症を回避できるとされています。

当院における下鼻甲介手術(サブムコーサルタービノプラスティ)

今回ご紹介する当院の術式は、サブムコーサルタービノプラスティ(Submucosal Turbinoplasty) に該当します。

右の下鼻甲介を例に説明します。

右上顎洞の内側から見た図です。下鼻甲介を拡大すると、主に涙骨突起と上顎突起の一部切除を行っていることがわかります。

上顎突起は上顎洞内側壁の一部を形成しています。体部骨を可及的に温存することが最も重要です。

従来法では、体部内側面を上下に切開して粘膜を剥離しますが、

当院では、体部の前下面を前後方向に切開し、外側粘膜のみを剥離しています。

典型的症例を提示します。

キリアン法によるオーソドックスな鼻中隔矯正術に加えて右の下鼻甲介手術を行った例です。

手術の流れは以下の通りです。

・下鼻甲介の前下面の粘膜を、骨を感じながらメスで前後に切開。

・外側粘膜のみを剥離します。

・涙骨突起と上顎突起の一部を切除し、必要に応じて体部骨の一部も切除します。

・止血を確認し、体部骨は可及的に温存します。粘膜縫合は行わず自然閉創とします。

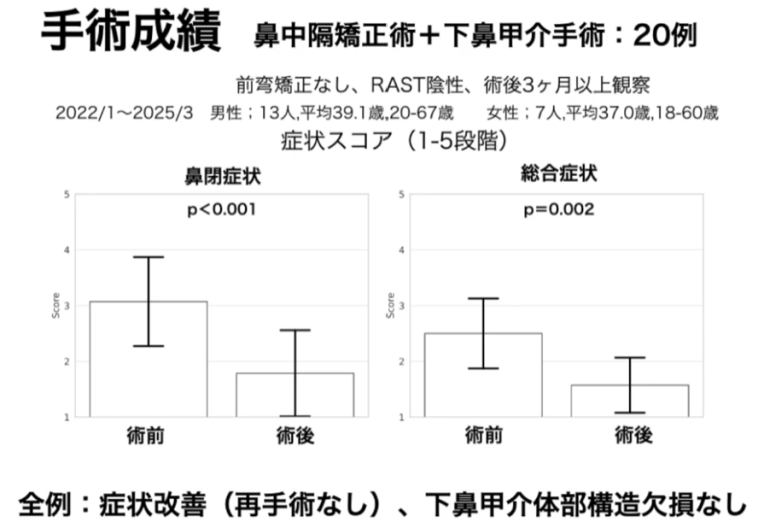

手術成績

オーソドックスな鼻中隔矯正術と下鼻甲介手術を行った20例について検討しました。

全例で術後3か月以上経過観察を行い、鼻閉症状および総合症状(睡眠状態などを含む)を5段階評価しました。

5が最も症状が重く、1が症状なしです。

その結果、全例で有意な症状改善を認め、再手術を要した例はありませんでした。

また、下鼻甲介体部の構造欠損も認められませんでした。

まとめ

下鼻甲介の体部骨を可及的に温存し、涙骨突起および上顎突起の一部切除を行うことで、

下鼻甲介の構造と粘膜が良好に保たれ、鼻閉などの症状は改善しました。

ENS型の合併症は認めませんでした。

将来展望

今後は、鼻閉改善手術におけるコンセプトや禁忌の再考が必要かもしれません。

たとえば、中耳真珠腫手術では内耳や顔面神経保護のため段階的手術という考え方が取り入れられています。

鼻閉改善手術でも、ENSを発症させるリスクがある場合には、あえて鼻閉を残す段階手術という発想も検討すべきでしょう。

さらに、流体力学的観点からの手術法検討や、TRPM8・三叉神経機能検査の開発など、

今後の研究課題も多く残されています。

ご清聴ありがとうございました。

文責

ばば耳鼻科・日帰り手術クリニック 院長 馬場奨

・医学博士

・医学博士- ・日本耳鼻咽喉科学会 専門医

- ・日本アレルギー学会 専門医

- ・厚生労働省 補聴器適合判定医

- ・難病指定医

2020年9月にばば耳鼻科クリニックを開院。耳や鼻の日帰り手術の診療に力を入れ、可能な限りの完治をめざした治療に取り組んでいる。2024年10月には医院名を「ばば耳鼻科・日帰り手術クリニック」と改め、耳と鼻の日帰り手術に注力。また、常に患者の立場になり、各所にモニターを設置して「医療の見える化」を行っているほか、利便性の向上や診療の質を高めることにも注力している。